茨城大の鈴木智也教授は、データサイエンスを活用した金融市場予想の第一人者です。過去には『外国為替』にもご登場いただきました。今回はコンテストで賞を受賞した鈴木教授の最新の研究テーマ、「機械学習を用いたペイアウトによる株価予想」などについて、陽和ななみさんがお話をうかがいました。

鈴木智也(すずきともや)氏プロフィール

国立大学法人茨城大学大学院教授。新潟県新潟市生まれ。平成17年東京理科大学博士課程(物理学)修了。理学博士。同年東京電機大学助手、平成18年同志社大学専任講師、平成21年茨城大学准教授を経て、平成28年より同大学工学部教授。さらに平成29年より大和アセットマネジメント(株)特任主席研究員、平成30年よりCollabWiz(株)代表取締役を兼務し、研究成果の社会還元に取り組む。Sigma Xi正会員。【論文】国内輸入に伴う貿易通貨比率とゴトオビアノマリーの関係 ジャフィー・ジャーナル【受賞】ジョン・ブルークス賞 国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)/検定テクニカルアナリスト(MFTA)

聞き手・本文◉石井僚一

機械学習ペイアウトによる株価予想

陽和ななみ(以下、陽和) 本日はよろしくお願いします。先生は過去にも『外国為替』にご登場いただきましたが、現在はどのような研究テーマに注力されているのでしょうか?

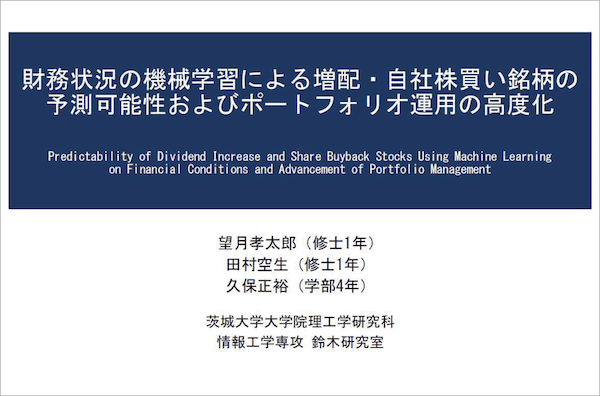

鈴木智也教授(以下、鈴木) 直近の研究テーマとしては、機械学習を用いたペイアウトによる株価予想があります。今年2月にGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が開催したコンテスト、GPIF Finance Awards for Students 2024-2025でこの研究成果を発表しました(図①)。

そしてこの発表は、コンテストで優秀研究賞を受賞しました。同賞の受賞は当研究室1組のみであり、実質的に最優秀賞です。手前味噌ですが、博士課程が多く参加した国内最大の資産運用機関であるGPIFのコンテストで、当大学の修士1年生と学部4年生で発表したテーマが最優秀賞を受賞するのは快挙です。

陽和 それはすごいですね、本当におめでとうございます! 発表された「機械学習を用いたペイアウトによる株価予想」について、具体的な内容を教えてください。

鈴木 ペイアウトとは増配や自社株買いの株主還元政策を指します。私も株価予想の研究を約20年やっていますが、株価予想は本当に難しいです。また仮に株価予想ができたとしても、なぜ上がるのか・なぜ下がるのかをロジックで説明できなければ、特に機関投資家には相手にされません。そこで株価を動かす要因に注目したのが今回の研究テーマです。

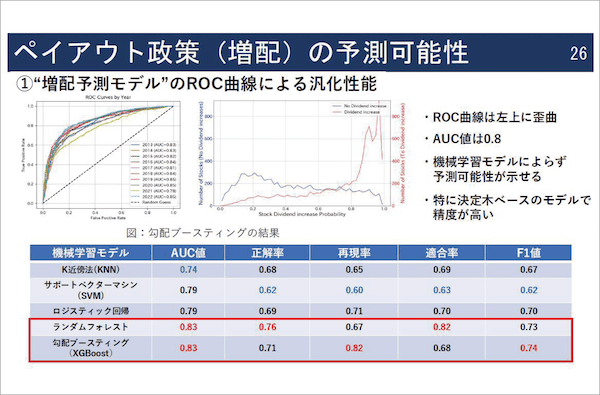

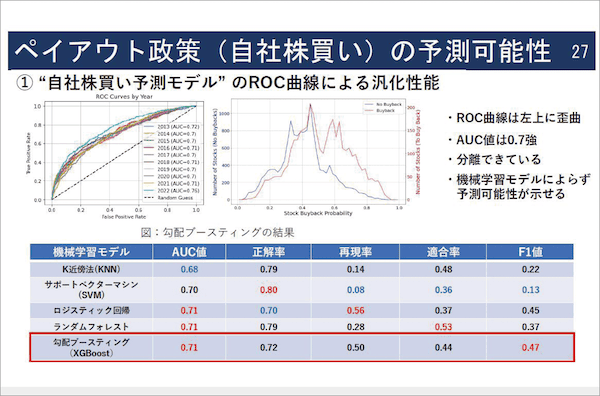

増配や自社株買いを発表した銘柄は上昇しやすい、という傾向があります。今回発表したのは、株価を動かす要因である増配や自社株買いを機械学習で予想する、というものです(図②、③)。

陽和 株価予想はチャートなどでイメージできるのですが、企業の増配や自社株買いの予想はできるものなのでしょうか?

鈴木 さまざまな捉え方があるものの、おおむね増配は7~8割、自社株買いは4~7割の精度で予想可能です。

陽和 増配予想の精度が非常に高いですね。具体的にはどのように予想されるのでしょうか?

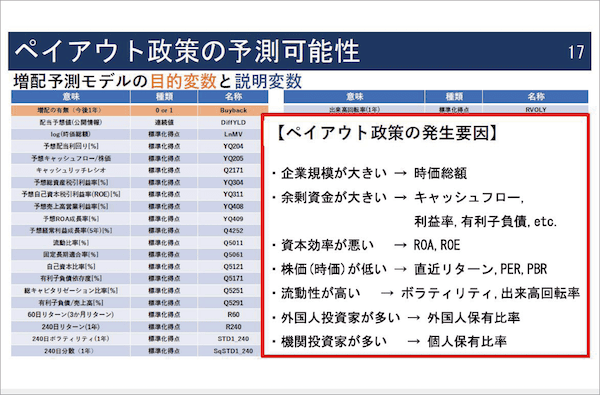

鈴木 ペイアウトは、株価を上げたい、との思いから企業が行うものです。そして増配や自社株買いの発表は、時価総額の大きさ、キャッシュフローの余裕、PBRやROEの低さ、機関投資家の持ち株比率などさまざまな要因があります(図④)。

それらの要因を変数として、東証1部上場の約2000銘柄の株価等の市場データ、各企業の財務データ、各企業の業績予想データの3種類を集め、増配や自社株買いを行うパターンを機械学習させて発生確率を出しています。

個人投資家もAI利用で投資パフォーマンス向上

陽和 一番興味のある部分ですが、実際にその予想を基に取引すると利益は出るのでしょうか?

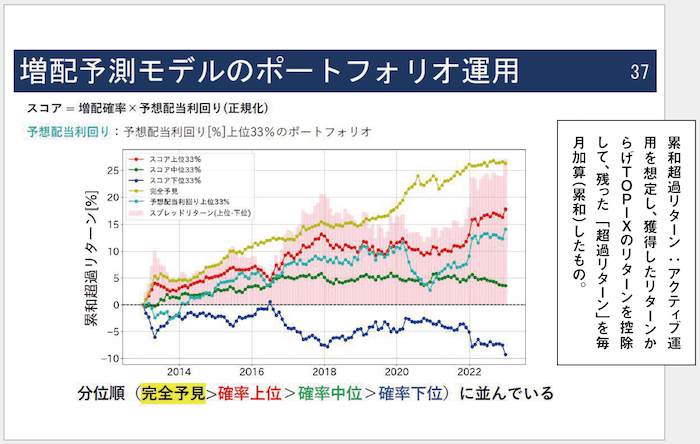

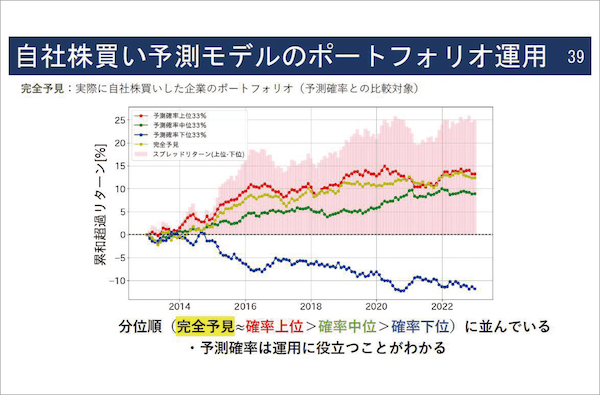

鈴木 増配予想と自社株買い予想、いずれも利益を出せます。次のグラフをご覧ください。図⑤が増配予想、図⑥が自社株買い予想の資料です。

注目していただきたいのは、リターンを示す黄・赤・緑・青の4色の線グラフです。黄色はペイアウトの発生を事前に知っていた場合、いわゆる後出しジャンケンの取引です。特に増配予想はリターンが右肩上がりとなっています。一方、赤・緑・青がAIによる予想を基にした取引です。赤はAIが出したペイアウト発生の推定確率の上位1/3、緑が中位1/3、青が下位1/3の銘柄です。

陽和 黄色のパフォーマンスが良いのは当然として、赤≳緑≳青の順番のパフォーマンスになっていますね。

鈴木 この色の並びが、AIが出したペイアウト発生の推定確率上位銘柄のパフォーマンスが良い、すなわち予想が当たっていることを意味します。本株価予想を利用して実際の取引で利益を上げられる、といえます。

陽和 資料のピンクのグラフは何を示しているのでしょうか?

鈴木 実際の取引は買いポジションのみを持つ片バリではなく、両建てを想定しています。具体的には、株価が上昇しやすい赤の確率上位銘柄を買って、株価が下落しやすい青の確率下位銘柄を売る、いわゆるスプレッド取引です。ピンクのグラフがスプレッド取引のリターンで、配当も自社株買いも右肩上がりです。

陽和 これはすごいですね。投資家としては夢のある話です。こういった研究成果を個人投資家は活用することができるのでしょうか?

鈴木 プログラミングの知識が必要となりますが、現在はChatGPTなどのAI活用でプログラミングのハードルも下がっており、個人投資家でも十分活用可能です。今回の研究は専用端末からデータを取得して機械学習を行いました。

しかし個人投資家でも、電子開示システム(EDINET)で有価証券取引所などのテキストデータ、『バフェット・コード』などで財務データを簡単に入手できます。データとプログラミングの知識があれば、個人投資家でもAIを活用して投資で利益を上げられます。

ペイアウト重視の流れは強まれど弱まらず

陽和 私はプログラミングが全く分かりませんが、個人投資家でもプログラミングができれば、AIを利用して投資で利益が上げられる時代なんですね。今回先生は、ペイアウトを株価の上昇要因として研究を行われましたが、上場企業がペイアウトにより株価を上げようとする流れは今後も続くとお考えでしょうか?

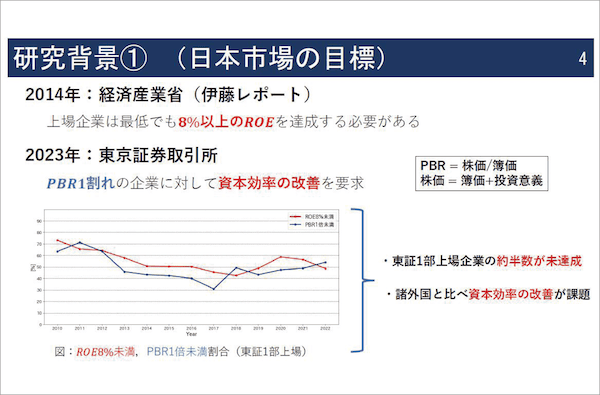

鈴木 強まることはあっても弱まることはないと思います。ペイアウト重視の流れは、東京証券取引所による、外国人投資家の資金を呼び込む政策の中で行われています。上場企業の株価対策は、ROEなどの資本効率改善とPBRなどの市場評価の改善が二本柱です(図⑦)。

国内銘柄のROEの低さと1倍割れするようなPBRの低さは、長く指摘されていた問題です。東証の発表したデータでは、2024年は2022年比でPBR1倍を割った銘柄は7%減少、ROEは全体としては変化せず、という結果でした。ただし、PBRの改善は株式市場全体の上昇を反映している面があり、本質的にはまだPBRとROEの改善余地は大きいと言えるでしょう。情報開示を行いながら株主との対話を続けることが、上場企業にとっては大切な状況にあります。

陽和 増配や自社株買いは現金の社外流出となりますが、上場企業にとってペイアウト重視はデメリットもあるのではないでしょうか?

鈴木 個別企業による部分もありますが、企業にとってペイアウト重視のデメリットはそれほどないと考えています。例えば、任天堂は1兆円を超える現預金などを持つ企業です。ただしゲーム専用機は当たり外れが大きく、実際に任天堂は過去にハードで失敗もしました。

このため同社の「リスクに備えて現預金を多く持っておきたい」という考え方は妥当ですし、株主もある程度理解しています。ペイアウトせずに内部留保を厚くする企業は、理由を開示して株主の理解を得れば良いのではないでしょうか。その面からも株主との対話が大切です。

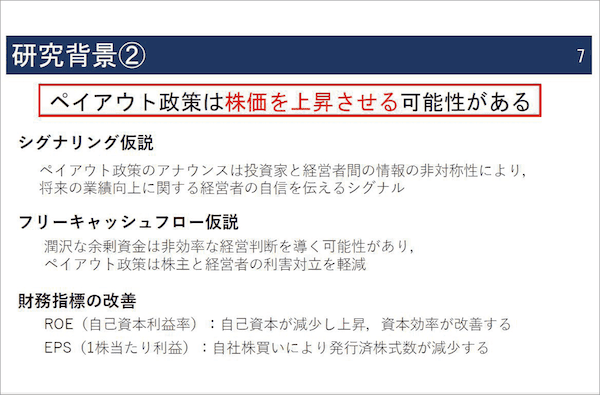

一方、特に理由も明示せずに内部留保として現預金を積み上げれば、成長する意思がないのではないかと株主に思われて、「それなら株主側で投資先を決めるからペイアウトでお金を返してほしい」となります。必要以上に現金を持つと、本社建設などで無駄遣いをするリスクも否定できません(フリーキャッシュフロー仮説)。

ペイアウトは経営陣の無駄遣いのリスクも減らせますし、逆に経営側が外部に現在の経営や環境に対する自信を伝えるツールともなります(シグナリング仮説)。ペイアウトはデメリットよりメリットの方が大きいといえるでしょう(図⑧)。

人間の想像を超えるAIも結果を鵜呑みにするなかれ

陽和 鈴木先生のお話をうかがい、投資にもAIの利用が欠かせない時代が近付いていると感じました。

鈴木 AIというと何かスゴイことのように感じますが、要は高速でたくさんの物事を処理できる機械です。複雑なメカニズムの可視化ができるため、AIは人間の想像を超える発見機能に優れています。

将棋界のAI活用の第一人者である藤井七冠は思いもよらない一手を指しますが、まさにそのイメージです。一方で、AIはノイズを学習する危険性があるため、人間がフォローしないとダメだと思います。前提が間違っていると、AIの発見も的外れにならざるを得ません。このため、人間はAIが出す結果を鵜呑みにするのではなく、納得したものを使う必要があります。

陽和 金融取引でAIはどのように使われていくとお考えでしょうか?

鈴木 金融市場では既に、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析といった市場予想があります。今後はその両者に加えて、AI分析も入るのではないでしょうか。

ただし先ほども申しましたが、AIが出したアイディアは人間が納得して利用する必要があります。その意味では、AIやAI発のアイディアを使うのは人間という点を充分認識してAIの利用を進める必要があると考えています。

陽和 AIと人間のコラボレーションが大切なんですね。大変勉強になりました。本日はありがとうございました。

![個人投資家もAIで利益が出せる時代が到来!機械学習を用いた株価予想方法について[特別対談]鈴木智也(茨城大学教授)×陽和ななみ](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2025/05/vol15-ai-suzukitomoya-1.jpg)

![アイネット証券[アイネットFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C118566&lc=INET1&isq=25&psq=2)

![松崎美子のFXロンドン部[第3回]〜欧州から見た政治・経済・金融政策の急所〜](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2024/07/vol11-matsuzaki-londonfx-1-640x360.jpg)

![Iolite(アイオライト)編集長コラム[八木紀彰]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2023/02/crypto-asset-bnr-640x360.jpg)

![【億トレインタビュー】成功者が多いやり方を選んだ。それがスキャルピングだった[ジュンFXさん]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2023/03/vol2-jyunfx-1-320x180.jpg)

![大口機関投資家による“ストップ狩り”を逆手に取れ![村居孝美氏特別インタビュー]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2025/06/vol15-muraitakayoshi-stop-hunting-trading-1-320x180.png)

![手法探し、発信者と受信者双方のリテラシー|Onyさんの微労所得実践道場[第4回]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2026/01/vol16-ony-1-320x180.jpeg)

![世界中の通貨の強弱を一目で把握する|TradingView魔改造マニュアル[vol.6]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2026/01/vol16-tradingview-ozaki-1-320x180.jpeg)

![海外ノマドライターの働き方[小栗健吾]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2024/05/nomado-bnr-320x180.png)