少なくない裁量トレーダーが参考にしているオーダーブックの使い方について、投資助言者【馬】さんに徹底レクチャーしていただきました。

普通のチャートには見えない、マーケットの均衡、不均衡を把握できれば、圧倒的に有利なトレード実現にかなり近づくはず!

投資助言者【馬】氏プロフィール

サラリーマン時代の2000年ごろより、金・プラチナの積み立て投資を開始。2005年ごろより株式投資も開始するが、ライブドアショックなどに巻き込まれ大損してしまう。その後、2011年ごろにFXと出会い、激しいギャンブルトレードを繰り返す。大きく勝つこともあったが負けの方が大きく、資金管理を徹底。最終的に勝ち組トレーダーへと転じ、2017年ごろから専業トレーダーとなる。現在はFXの投資助言サロンを運営するなど、多くの個人投資家を指導中。

聞き手・本文◉荻田里佳

ポジションと注文を可視化するツール

─今回はオーダーブックについて詳しく教えてもらいます。そもそも、オーダーブックとはどういうものでしょうか。

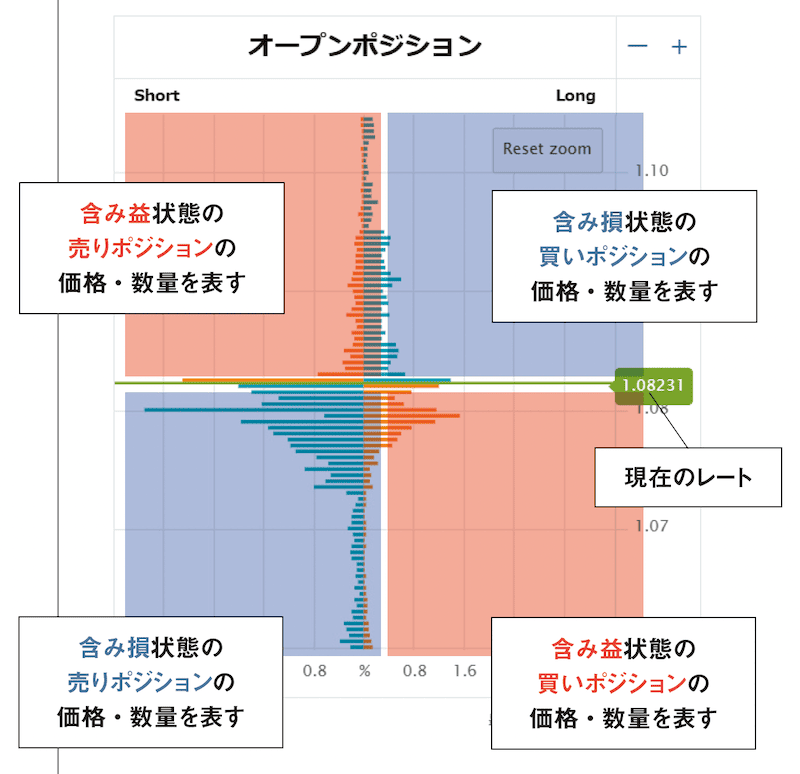

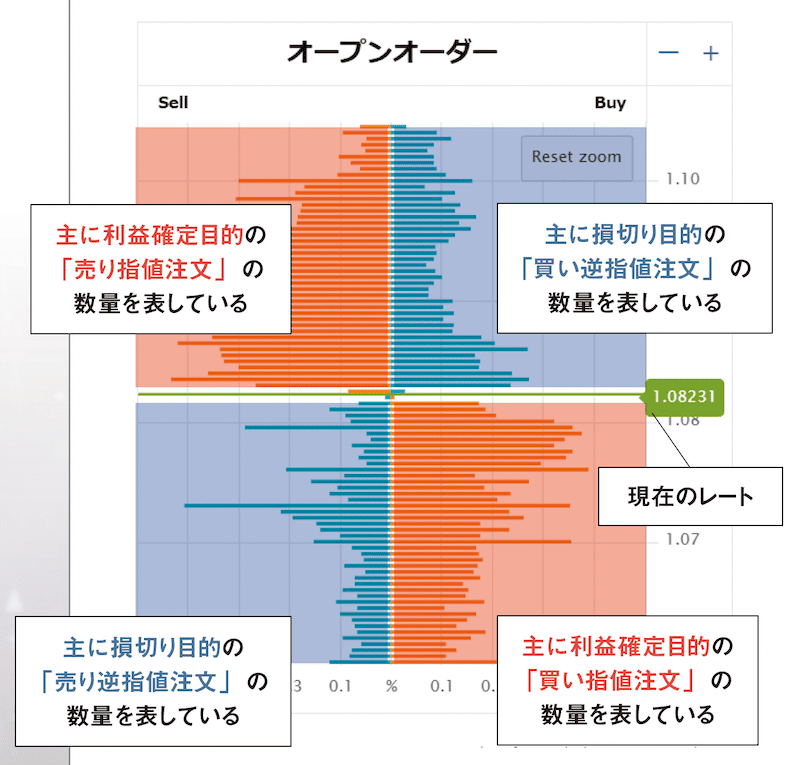

馬 オーダーブックは、「どの価格帯にどれだけの指値注文や逆指値注文が入っているか」「いま保有されている買いや売りのポジションがどこで含み益・含み損になっているか」をグラフで可視化したものです。OANDAだと、前者がオープンオーダー、後者がオープンポジションという名称です。

それぞれ見ていきましょう。オープンポジションとは、「まだ決済していない取引(ポジション)」のことです。買ったけどまだ売っていない、あるいは売ったけどまだ買い戻していない状態を指し、そのポジションが利益を生むか損失になるかは、今後の値動き次第です。一方、オープンオーダーとは、「まだ約定していない注文」のことで、市場で成立していない指値注文や逆指値注文を視覚的に確認できます。

─なるほど。そう聞くとすごく便利そうですね。

馬 どちらも4分割して見るのが基本です。右半分が買い、左半分が売りです。また現在の価格を中心に、上下に分けます。

オープンポジションの右上は、今より高い価格でロングしている含み損のある買いポジション、右下は今より安い価格でロングしている含み益のある買いポジションの割合です。左上は、今より高い価格で売っている含み益のある売りポジション、左下は、今より安い価格で売っている含み損のある売りポジションの割合を示しています。

オープンオーダーの右上は、主に売り方が損切りをするための買い逆指値注文、右下は主に売り方が利食いをするための買い指値注文の割合を示しています。左上は、主に買い方が利食いをするための売り指値注文、左下は主に買い方が損切りをするための売り逆指値注文の割合を示しています。

FXはゼロサムゲームに近い構造ですから、買いで損をしている人が多いときは、そのぶん売り側が有利になるケースが多いんです。そういう「捕まっている人」の分布が丸分かりになるのが、このオーダーブックの面白いところです。

─パッとグラフを眺めたときに、「ここに大量の買いポジションが残ってるな」「ここに大量の売り注文があるんだな」というのが分かるわけですね。それが直接、相場の上下動に影響を与えるんでしょうか?

馬 少なからず影響はあると思います。例えば、上の価格帯に大量の買いポジションが溜まっていて、それがいま含み損になっているとする。すると、その層が損切りをするか、あるいは価格が戻るのを待って耐え続けるのかによって、相場の動きに違いが出てきますよね。もし全員が耐えていると、大きく戻したときに「ここぞ」とばかりに売り抜けする投資家がたくさん出て一瞬で反落したり、あるいは逆に投げ売り(損切り)が集中すれば、さらに下落が加速する。オーダーブックを見れば、そういった「危ういポイント」を事前に把握できるので、トレンドを読むヒントになるんです。

オーダーブックの基礎「ポジション」

保有中の売買ポジションをグラフで表示

相場の「隠れた圧力」を読み解くカギに

オープンポジションは、「すでに保有されている売り・買いの未決済ポジション」をグラフ化したもの。中央の緑色のラインが現在のレートを示し、上下左右に4つの情報が表示される。画面左上は含み益を抱えている売りポジションの数量、左下は含み損を抱えている売りポジションの数量、画面右上には含み損を抱えている買いポジションの数量、右下には含み益を抱えている買いポジションの数量が並ぶ。

相場の原則は、「困っている人が多い方に動く」なので、含み損をより多く抱えている投資家が多い価格帯を常に意識するのがポイント。オープンポジションは、目先の上げ下げを読むというよりは、全体的な相場観を構築するために役に立つ。現在価格を中心として、負けている人たちがどこにいるかをいつも見るようにしよう。

オーダーブックの基礎「オーダー」

見えない注文を「可視化」する便利ツール

トレーダーの未約定オーダーが丸わかり!

オープンオーダーは、「未来にこの価格になったら売りたい・買いたい」というトレーダーの注文予約状況をグラフ化したもの。中央の緑色のラインが現在のレートを示し、画面左上は利益確定や新規エントリーのための売り指値注文、左下は損切りやブレイクアウト売りのための売り逆指値注文、画面右上には損切りやブレイクアウト買いの買い逆指値注文、右下には利益確定や新規エントリーのための買い指値注文が並ぶ。

特に材料がなければ、逆指値注文を消化させる方向に相場は動くのがセオリー。逆指値注文の多くはすでにポジションを持っている人の損切りであるため、ここでも「相場は困る人が多い(負ける人が多い)方向に動く」という基本原理に基づいている。

ドル円がカンタンには上がらない理由

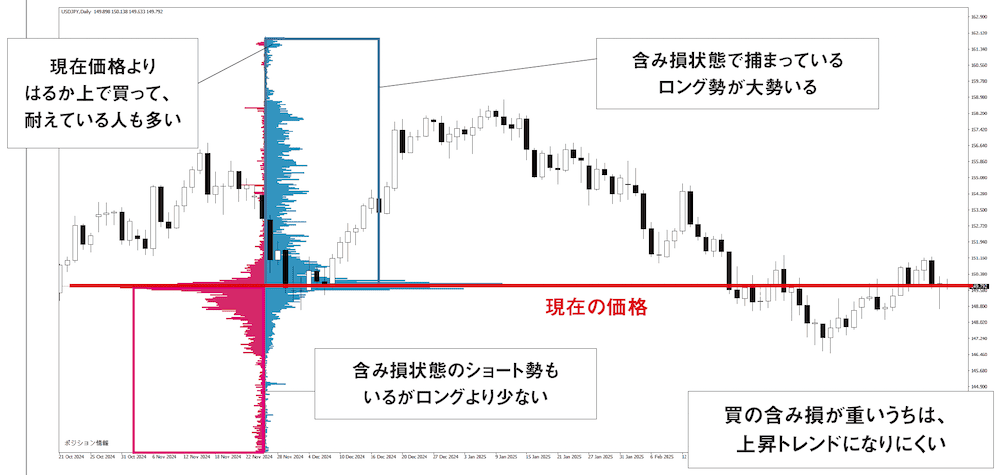

─最近のドル円はいかがですか? 画像(下記ドル円日足チャート)を見ると買いで捕まっている人が相当多いように見えますが……。

オーダーブックの実戦:ドル円 日足 2025年4月1日のオープンポジション

含み損を抱えているトレーダーが

減らないうちは流れも変わりづらい

現在の価格より下に売りポジションが多く残っていて、 含み損状態で耐えているショート勢がいることが読み取れる。しかし、それ以上に含み損を抱えているロング勢が大量に存在。彼ら全てが救われるとは到底思えないため、買いの含み損のボリュームが今よりかなり軽くならないと、上昇トレンドに転換するには早いと判断でき、相場観の土台になる。

馬 そうなんですよ。チャート上でも分かるとおり、以前は155円や158円の高値をつけた局面がありました。そこから下落しましたが、上のほうで買ってしまった人は大きな含み損を抱えています。ドル円の買いポジションはスワップポイントが大きいので、手放さずに持ち続ける人が多い傾向があります。そうなると、さらに上値は重くなる。上がってきても「含み損を解消したい人の決済売り」で押し戻されるケースが多い、というわけですね。

─つまり、「上で捕まっているロング勢」が山ほど残っているときは、「相場がそう簡単に上抜けしないだろう」という読みになるんですね。

馬 そうです。もちろん絶対ではありませんが、相場には「押し目買い」と「戻り売り」という概念があって、押し目買いが成功するかどうかは「どこで捕まっている人がいるか」でかなり変わります。上側に買いポジションの塊が残っているなら、押し目は限定的になりやすい。逆に、下側に大量の買い待ち注文(指値買い)があれば、大暴落が起きにくいかもしれない。そういう判断ができるのがオーダーブックの利点なんです。

─テクニカル指標だけを見ていると「このラインを超えたら上かも」「ここのサポートで反発しそう」と考えますが、その裏で「どれだけの人が苦しんでいるのか」や「どれだけの注文が控えているのか」までは分からないですもんね。

馬 チャートだけでは分からない「人間の心理」を読むのに役立つのが、このオーダーブックというツールです。しかも、今回使っているOANDA証券の場合、世界中にユーザーがいるから、それなりに母数が大きく、統計的にも信頼しやすいんですよ。日本国内のFX会社が提供しているものは、どうしても日本人トレーダーだけのデータになりやすいです。世界各国の投資家が参加しているデータのほうが「総体としてのセンチメント」をつかみやすいんですよね。

チャートに見えない重要情報を教えてくれる

─では次に、実際にこのオーダーブックをどうトレード戦略に組み込むのかを教えていただけますか?

馬 はい。私自身も、以前はテクニカル指標を重視してトレードしていましたが、オーダーブックを見るようになってからは「逆指値の位置」を非常に意識するようになりました。例えばオープンオーダーで、上にまとまった売りの逆指値があるなら、そこを抜けるまでは上がりやすい、下に大量の買いの逆指値があれば、そのラインを突き抜けると反転しやすいみたいな戦略が立てられます。

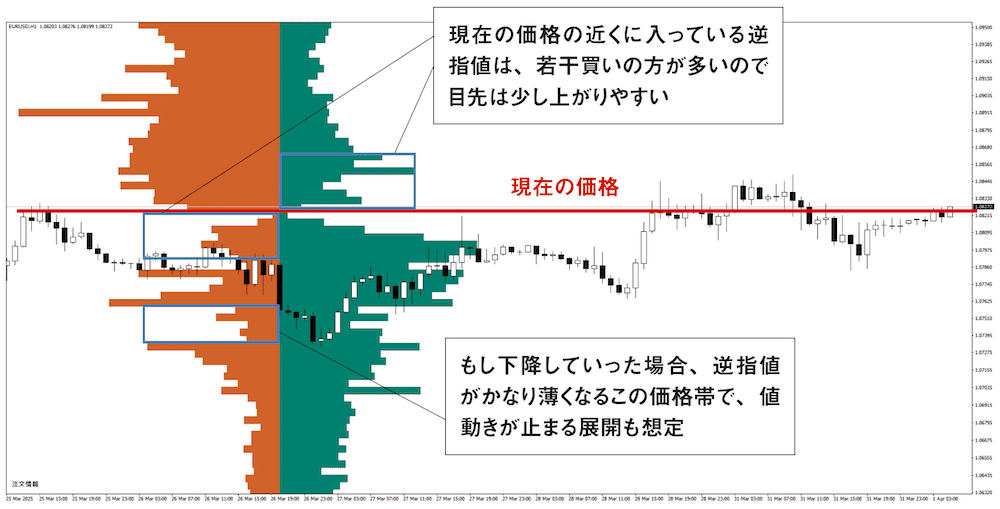

オーダーブックの実戦:ユーロドル 1時間足 2025年4月1日のオープンオーダー

逆指値の量を比べることで

目先の方向や反転ポイントが見える

4月1日午前の1時間足で、現在価格の近くの逆指値の量を見ると、買いのほうが少し多いため、直近はやや上がりやすいと考えられる。この部分の注文量に差が出てくると、相場に方向感が出やすい。値動きが活発な時間帯とそうでない時間帯で比べてみよう。また、逆指値がガクッと減る価格帯は、いったんの山や谷になることが多いため、売買戦略に活用できる。

さらにオープンポジションの未決済ポジション分布で「どちらに含み損を抱えた層が多いか」を見ると、基本的な目線も決まりやすいんですよ。「買いで捕まっている人が多いから、しばらくは下目線で見ておこう」とか、逆に「売りで捕まっている人が多いなら、買い上げやすいだろう」など……。慣れるまではデータの見方が少し複雑に思えるかもしれませんが、仕組みさえ理解すれば、普通のローソク足チャートだけでは得られない情報が手に入ります。

僕の場合は、これのおかげでエントリータイミングが明確になり、損切り幅の設定も合理的になりました。「ここには逆指値がたくさん並んでいるから、自分の損切りはもう少し外側に置こう」という発想に変わったんです。そうしたら、いわゆる「ストップ狩り」に遭う頻度も格段に減りましたし、逆に「狩る側」としてしっかり波に乗れる場面が増えたんですよ。

リテラシーを高め着実に実力アップを

馬 オーダーブックを長年見ていると、「価格が動いていないときほど不気味」だと感じることがあります。大手ファンドの大口注文や、ヘッジファンドの仕掛けが入ると、一気に損切りを巻き込むパターンは珍しくありません。特にドル円は要人発言や政策金利の影響を受けやすく、ボラティリティ(変動幅)が大きくなると、1日のうちに1円以上動くこともザラです。

─そんな状況でトレーダーはどう備えればいいのでしょうか。

馬 大きく動きそうなポイントを前もってチェックしておく……まさにそこがオーダーブックの重要な使い方ですね。どのあたりに逆指値が集中しているか、どの価格帯で含み損が膨らんでいるかを把握することで、「次に相場が大きく動く可能性の高いライン」が見えてきます。

たとえば150円割れや155円突破など、心理的節目に大量の注文が集まりやすいので、その値段近辺に引き寄せられる動きがよくあるんです。実際、大きなイベントがあったときにそのラインを突き抜けると、損切りや新規注文が一気に発動して大幅に振れる。こういった展開が多いので、事前に想定しておくと急変時に慌てずに済みます。

─チャートがあまり動かないからといって油断していると、ある日突然「ドカン」と動いてしまうわけですね。

馬 ローソク足だけを眺めていると平和に見えても、裏側では大勢が含み損を抱えながら耐えているケースがあります。その大量のポジションが我慢の限界を超えたとき、予想外のスピードで動くのがFXの面白さであり怖さでもある。だからこそ、オーダーブックを見て「今どこに圧力が集中しているのか?」を知っておくことが重要なんです。

いつ爆発するかは神のみぞ知るところですが、「爆発の火種」があるのかないのかは、オーダーブックを見ればある程度察しがつきます。

─最後にメッセージをお願いします。

馬 正直、FXであれ何であれ、「派手に儲かる」とか「簡単に稼げる」のような甘い言葉には必ず罠があると思っておくべきです。最近は詐欺の手口が本当に巧妙で、「真面目にコツコツやりましょう」という姿勢を装いながら個人投資家を狙ってきますよね。

そこで大切なのは、自分自身のリテラシーを高めること。そして当たり前かもしれませんが、ちゃんと登録のある証券会社に口座を開き、怪しいSNSグループや見知らぬ公式LINEを鵜呑みにしないという基本的なところを徹底することです。

実際、僕らは日々利確・損切りを繰り返しつつ、1か月や半年といったスパンでトータルの成績をプラスに持っていくという地道な積み重ねをしています。それ以外に近道はありません。まずはしっかりと自分の戦略やルールを確立して、一つひとつのトレードを冷静に積み重ねる。これが結果的に大きな利益につながる、もっとも健全な道だと思います。

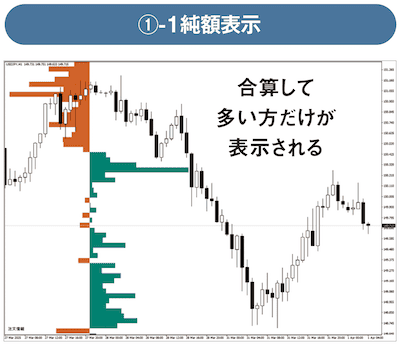

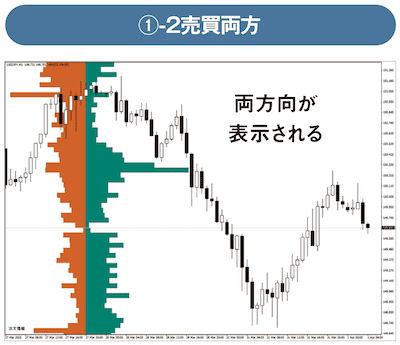

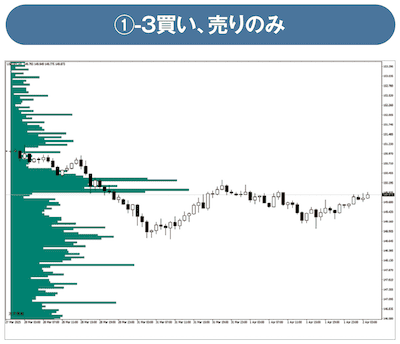

オーダーブックの設定方法:OANDAのMT4、MT5インジをトレード戦略に合わせて使い分け!

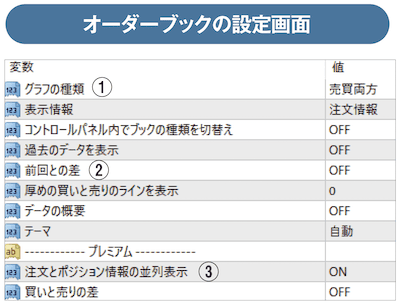

買いと売りを差し引きし、多い方のみを表示。どちらが優勢かをパッと見て判断できるメリットがあるものの、複雑なシナリオは立てにくい。

買いと売りをどちらも表示する設定で、注文やポジションの薄いところを見つけることができる。こちらの方をメインに使うトレーダーが多い。

買い、売りどちらかのポジションやオーダーだけを表示可能。情報を絞り込んで詳細な分析をするときに使うモード。

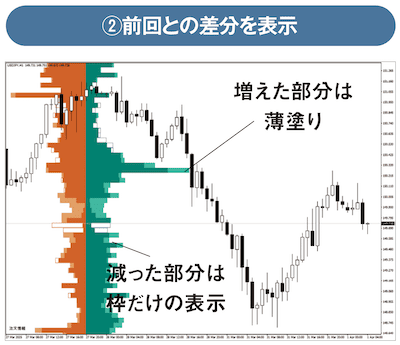

注文やポジションが増えたら、薄いブロックで表示される。逆に減ったら枠だけの白抜きで表示される。値動きによる変化を把握したい人向き。

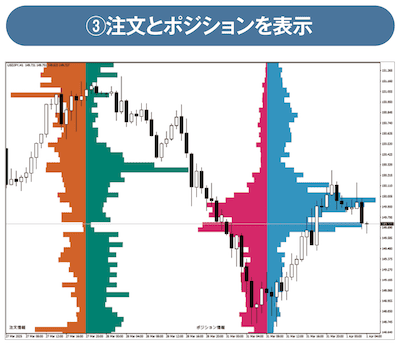

ひとつのチャート画面に、オープンオーダーとオープンポジションを同時に表示できる。機能を有効にするためには、一定以上の取引量が必要。

MT4、MT5のインジケーター設定画面で、オーダーブックのさまざまな機能を設定可能。いろいろ触ってみて、しっくりくる設定を見つけよう。

![特別インタビュー|マーケットの歪み、圧力、緊張、思惑を丸裸にする「オーダーブック」の使い方[投資助言者【馬】]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2025/05/vol15-uma-orderbook-1.png)

![アイネット証券[アイネットFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C118566&lc=INET1&isq=25&psq=2)

![アンティークコインのきほん[ゆったり為替]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2023/01/antiquecoin-invest-bnr-640x360.jpg)

![BBで勝率が飛躍的に上がる!?「宝くじタイム」の見つけ方[投資家ぞま]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2024/08/vol11-zoma-1-640x360.png)

![FXを資産運用に昇華させるのは資金管理と勝ちパターンの考え方![鹿子木健]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2022/10/vol1-kanakogiken-1-640x360.png)

![【億トレインタビュー】成功者が多いやり方を選んだ。それがスキャルピングだった[ジュンFXさん]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2023/03/vol2-jyunfx-1-320x180.jpg)

![大口機関投資家による“ストップ狩り”を逆手に取れ![村居孝美氏特別インタビュー]](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2025/06/vol15-muraitakayoshi-stop-hunting-trading-1-320x180.png)

![編集後記[Editor’s Note]vol.16](https://forex-online.jp/wp-content/uploads/2026/01/vol16-editors-note-bnr-320x180.jpg)